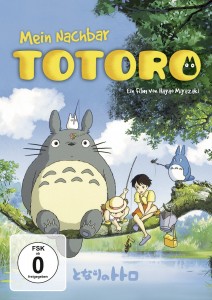

Hayao Miyazaki: Mein Nachbar Totoro (1988)

Durch Zufall auf ARTE innerhalb einer Sendereihe im April 2010 entdeckt, erscheint mir die Arbeit des japanischen Drehbuchautors und Regisseurs von Zeichentrickfilmen Hayao Miyazaki geradezu bemerkens- und besprechenswert als ein ideologisches Gleichgewicht zu den klassischen Disneyfilmen, in denen die Geschichte oft entlang von Gegensatzpaaren wie gut–böse, schön–hässlich oder jung–alt (um nur einige wenige zu nennen) entwickelt und erzählt wird und verdient unter anderem schon deswegen eingehendere Beachtung. Miyazaki wurde als Regisseur und Drehbuchautor mit Zeichentrickfilmen auch in Europa berühmt, wie zum Beispiel: »Nausicaä aus dem Tal der Winde« (1984), »Das Schloss im Himmel« (1986), »Prinzessin Mononoke« (1997), »Das wandelnde Schloss« (2004) und mit »Chihiros Reise ins Zauberland« (2001), wofür ihm der Goldene Bär 2002 und ein Oscar 2003 verliehen wurden. Von seinem Werk als Zeichner sind wohl die Serien »Heidi« (1974) und »Marco« (1976) die uns am bekanntesten.Die erste Szene des Films »Mein Nachbar Totoro« zeigt die 8-jährige Satsuki (auch Saki genannt) und ihre jüngere Schwester Mei im Auto mit dem Vater unterwegs zu ihrem neuen Haus auf dem Land. Die Mutter befindet sich zu dieser Zeit schon seit längerem im Krankenhaus, um sich noch von einer schweren Krankheit zu erholen. Sie alle wollen in der Nähe der Mutter sein und sie so öfters besuchen können. Das Beziehen des alten, länger leergestandenen Bauernhauses verläuft rasch und unbekümmert, und der Vater und seine beiden Töchter sind bereits gut in die ländliche Gemeinschaft aufgenommen. Eines Tages, als Satsuki in der Schule und der Vater beschäftigt ist, entdeckt Mei ein kleines rundes Wesen, das Eicheln sammelt. Neugierig und vielleicht auf einen Spielgefährten hoffend, folgt sie ihm durch einen Tunnel aus Gestrüpp und Unterholz in den benachbarten Wald zu einem riesigen Baum und fällt durch ein Loch zwischen Wurzel und Erdboden in eine große, helle und sonnige Höhle mitten auf den Bauch eines riesigen grauen pelzigen Tieres, eine Mischung aus Eule, Hase und Katze. Entzückt gibt sie ihm den Namen Totoro und schläft auf seinem Bauch ein.

Wenig später darf ihn auch ihre ältere Schwester kennen lernen, und Totoro und seine kleinen Freunde, sowie die Buskatze kommen den Mädchen immer dann zu Hilfe, wenn sie verzweifelt sind und keinen Ausweg mehr sehen.

Systemisch gesehen, gilt für mich hervorzuheben und als unterschiedsbildende Unterscheidung zu manch Disneyfilm zu erkennen, wie sowohl die beiden Mädchen Saki und Mei, als auch der Nachbarjunge Kantar mit ihrer Angst umgehen, über welche Lösungsstrategien sie dabei bereits verfügen und welche sie sich schaffen. Gleich zu Beginn machen die beiden Mädchen beim Beziehen des Hauses Bekanntschaft mit der neuen Umgebung, unheimlichen Geräuschen und seltsamen Luftzügen. Bevor sie die dunklen Räume (hauptsächlich zu zweit) betreten, schreien sie ganz kräftig und laut, um so etwaige Eindringlinge, vornämlich jedoch ihre eigene Angst zu vertreiben. Interessanterweise stellen sie sich entschlossen und neugierig jedem noch so düsteren Raum im Haus und damit verbunden ihrer Angst, wobei sie stets die Erfahrung machen, dass ihnen nichts passiert, wenn sie jeden Winkel der Räume erkunden.

Da das Haus lange Zeit unbewohnt war, sammelten sich Schichten von Schmutz und Staub, die durch den Luftzug bewegt werden. Die Mädchen erkennen darin Scharen von kleinen schwarzen Wesen, den sogenannten Rußbolden, die angesichts der Helligkeit und des Lüftens jedoch fliehen. Zur Sicherheit sprechen Saki und Mei die Wesen noch an: »Kommt raus, Ihr schwarzen Rußbolde!«, so als würden sie ihnen zeigen, dass sie sie erkannt haben, nicht aber fürchten. Die vierjährige Schwester Mei geht sogar noch einen Schritt weiter und versucht, einen Rußbold zu fangen, ihn sozusagen zu be-greifen. Im Erdgeschoss angekommen, ist von dem Wesen in ihrer Hand natürlich nicht mehr als Staub übrig.

Letztlich erarbeiten KlientInnen genau diese und noch viel mehr Strategien im Umgang mit ihren Ängsten. Kürzest und vereinfacht gesagt, die Menschen machen sich alleine und/oder innerhalb eines therapeutischen Prozesses auf die Suche, sie sprechen Unheimliches an, benennen und erforschen es (beispielsweise mittels Beobachtungsaufgaben, Angstkurven, Skalen, und dgl.). Sie geben oft im Zuge einer Externalisierung ihrer Angst eine Gestalt und einen Namen und verändern durch eine neue Position ihren Blickwinkel darauf.

»Wer lacht, hat keine Angst.«, bemerkt Sakis und Meis Vater in der ersten Nacht, als ein Sturm tobt und an den klapprigen Fensterläden und Türen rüttelt. Gemeinsam veranstalten die drei ein Lachkonzert in der Badewanne, um ihre Angst wegzulachen, sich vielleicht dabei auch zu entspannen. Nicht nur bei Angstbewältigung im Speziellen, sondern in jedem zwischenmenschlichen Prozess und demzufolge auch im therapeutischen Setting im allgemeinen sind die Fähigkeit zu lachen und Humor wichtige Ressourcen.

Ein weiteres Merkmal von Miyazakis Filmen ist das (gemeinsame) Aushalten von Unangenehmem und Schmerzhaftem, anstatt es sofort zu bekämpfen und besiegen zu wollen. So wird Nausicaä (die Protagonistin des gleichnamigen Films) beispielsweise von einem kleinen Tier in den Finger gebissen und anstatt das Tier zu bestrafen, begegnet sie ihm mit Ruhe und Verständnis, wodurch sie erreicht, dass das Wesen als Entschuldigung und Wiedergutmachung das Blut von ihrem Finger leckt. Durch systemische Linsen betrachtet, birgt diese kurze Szene eine Fülle an Ideen, Gedanken und Sichtweisen. So wird beispielsweise die Auswirkung eines Verhaltens auf das Gegenüber ganz deutlich veranschaulicht. Für die Arbeit mit KlientInnen kann das unter anderem bedeuten, diese in ihrer Selbstwirksamkeit und –kompetenz zu fördern und zu stärken. Daraus kann sich auch die Frage nach der Dimension des Zu-mutens durch die Therapeutin ergeben. Wann spricht man noch von Zumutung im Sinne von Zutrauen, dem ein Glaube an die Möglichkeiten und Ressourcen von KlientInnnen zu Grunde liegt, und wo ist diese Grenze erreicht, jenseits derer Zumuten die Konnotation von Überfordern bekommt. Dasselbe gilt auch für die Therapeutin: wann fordert sie sich selbst in der Arbeit heraus (beispielsweise bezüglich Themenstellung) und wo ist die Grenze der Überforderung auf Kosten eines bezogenen, freudvollen, hilfreichen und ethisch-verantwortbaren Therapieprozesses überschritten. Und manchmal wird der Glaube der Therapeutin an das Veränderungspotential bei KlientInnen herausgefordert, vor allem dann, wenn KlientInnen besonders belastet sind, und sich die Frage stellt, wie sie die aktuelle Situation überhaupt aushalten können. Da ist es mitunter oft schwer, ein richtiges Maß an Hoffnung und Zuversicht zu finden, in dem sich KlientInnen ernstgenommen und verstanden fühlen und das aber auch einen ersten notwendigen unterschiedsbildenden Unterschied auf den Ebenen des Fühlens, Denkens, Handelns und Erlebens ermöglicht.

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen werden die beiden Mädchen herausgefordert und in ihrer Kompetenz im Umgang mit ihren Ängsten gefördert und bestärkt, als sie eines Abends ihren Vater allein von der Bushaltestelle abholen. Der Vater hat sich verspätet, und so müssen Saki und Mei in der Dämmerung und anschließenden Dunkelheit verharren. Da gesellt sich Totoro zu ihnen und muntert Saki mit freundlichem Gesicht und hohen Sprüngen auf. Kurz bevor der Vater ankommt, fährt Totoro mit der Buskatze (ein Autobus in Form einer Katze oder eine Katze in Form eines Autobusses) in die dunkle Nacht und hinterlässt als Dankeschön für den geborgten Schirm Nüsse und Samen in ein Blatt gewickelt. In dieser Sequenz nützen die Mädchen ihre Phantasie zu ihrem Schutz in einer Situation von Überforderung und Zumutung und imaginieren Totoro herbei. Das schützende Wesen stellt sich an Sakis Seite, und durch die Konzentration auf Totoro vergehen Wartezeit und Angst. Besonders wichtig scheint mir an dieser Stelle auch die Reaktion des Vaters auf die Erzählung seiner Töchter von Totoro: er unterstützt und fördert deren Ressource, indem er auch an Totoro glaubt, nachfragt und Saki und Mei so in ihrer Vorstellungsgabe und Selbstwirksamkeit bestärkt.

In diesem Film von Miyazaki ist das Fehlen von AntagonistInnen auffallend, einzig die Krankheit der Mutter und ihre dadurch bedingte Abwesenheit fordern den Ehemann und die beiden Töchter sehr. Als die Familie durch ein Telegramm und einen Anruf verständigt werden, dass die Mutter noch im Spital bleiben muss und nicht wie versprochen kurz zu Besuch kommen kann, sind die Mädchen verständlicherweise sehr verzweifelt und streiten heftig miteinander. Kurze Zeit später macht Mei sich allein auf den Weg zum Krankenhaus, um ihrer Mutter einen Maiskolben zu bringen, damit diese schneller gesund wird und zu Kräften kommt. In der Zwischenzeit hat bereits eine große Suchaktion der Nachbarn begonnen, doch das kleine Mädchen bleibt unauffindbar. In ihrer Verzweiflung wendet sich Saki hilfesuchend an Totoro, der sie natürlich unterstützt. Gemeinsam besteigen sie die Buskatze, die querfeldein und für Erwachsene unsichtbar zu Mei rast. Dies geschieht ganz einfach und unkompliziert, indem das Wesen Fahrziel beziehungsweise Endstation »kleine Schwester« wählt, die kurz darauf auch unversehrt von ihnen gefunden wird. Die Buskatze kann scheinbar Gedanken lesen, denn als nächstes Ziel erscheint »Krankenhaus«. Gemeinsam sitzen die drei auf einem Baum vor dem Fenster der Mutter, und als sie sehen, dass der Vater bei ihr ist und sie lächelt, können die Mädchen beruhigt wieder nach Hause gebracht werden, nicht ohne jedoch den Maiskolben am Fensterbrett zu hinterlassen.

Mit einem systemischen Monokel betrachtet (der Film möge nämlich in seiner Gesamtheit erhalten bleiben und nicht einseitig – systemisch zerlegt werden; das andere Auge ist dann wofür auch immer frei für das ganz persönliche Monokel der Betrachterin. Dies gilt übrigens für jede Sequenz des hier besprochenen Filmes, die Wahl der Sehbehelfe liegt immer ganz bei der Betrachterin), fällt die Veränderung des Ist-Zustandes der Mädchen und die Entwicklung hin zum Wunsch-Zustand auf: von der Sorge und Angst um die Mutter, bis hin zur Panik, dass sie sterben wird, sowie die Enttäuschung darüber, dass sie sich umsonst auf sie gefreut haben, erreichen sie Ruhe und Entspannung auch in ihrem Geschwisterstreit, die Gewissheit und Sicherheit, dass die Familie vollständig ist und letztendlich Versöhnung sowohl miteinander als auch mit ihrem Schicksal. Unterschiedlich waren ihre Versuche, das Ziel zu erreichen: Saki versuchte sich abzufinden und suchte Sicherheit und Trost bei einer Nachbarin, Mei hingegen machte sich zu Fuß zum Krankenhaus auf, sie wurde also aktiv und hatte sichtlich die Idee, sich einerseits selbst überzeugen zu müssen, dass ihre Mutter am Leben war und dass sie sie beim Gesundwerden mit einem frischen Maiskolben unterstützen könnte. Beide Lösungsversuche konnten nicht überprüft werden, denn Saki musste Mei finden, die sich am Weg zum Spital verlaufen hatte. Der älteren Schwester wird an dieser Stelle etwas mehr zugemutet: zu ihrer Angst um die Mutter kommen noch die Sorge um die kleine Schwester sowie ihr schlechtes Gewissen, an deren Verschwinden schuld zu sein. Als sie Mei nirgends finden kann und von den weiten Strecken, die sie gelaufen ist, vollkommen erschöpft ist, greift sie auf ihre Vorstellungskraft zurück und nimmt Kontakt mit ihrem Helfer Totoro auf. Mit diesem schützenden Wesen an der Seite erreicht sie ihr erstes Zielbild, ihre kleine Schwester. Gemeinsam stellen sie sich vor, wie sie zum Krankenhaus gelangen und in welchem Zustand sie ihre Mutter sehen wollen, damit sie beruhigt nach Hause gehen und auf das nächste Besuchswochenende warten können. In diesem gleichsam durch Trance induzierten Zielbild scheint so viel Kraft zu stecken, dass sogar die Mutter ihre Kinder lachen hören kann. Es darf also angenommen werden, dass je attraktiver das Ziel- und Wunschbild ist, umso größer auch dessen Potenzial ist, einen ersten Veränderungsschritt anzuregen.

Der Film »Mein Nachbar Totoro« bietet meiner Meinung nach auf den ersten Blick hin eher Mädchen als Buben eine wertvolle Geschichte. Doch nicht nur Saki und Mei bewältigen schwierige Situationen, lernen mit Konflikten und Enttäuschungen umzugehen und erfahren sich insgesamt darin kompetent und wirksam, sondern auch der Nachbarsjunge Kanta durchlebt seinen eigenen Prozess der Angstbewältigung, sodass er wahrscheinlich am Ende des Films und an diesem Punkt in seiner Entwicklung denken kann, dass Mädchen sogar ganz nett sind. Über Kanta erfahren die ZuseherInnen wenig, und er ist eher eine Nebenfigur, die jedoch genau deswegen den Film in seinem Tiefgang und seiner Vielschichtigkeit abrundet. Im Rückblick fällt mir beim Durchgehen meines Filmrepertoires keine vergleichbare Entwicklungsgeschichte eines Jungen ein. Meistens geht es um Buben und junge Männer, die sich in großen Zusammenhängen bewähren und gegen Feindliches in welcher Gestalt auch immer durchsetzen müssen. Nicht so in diesem Film: der Gegner Kantas ist kein Drache oder Zauberer, auch kein Krimineller (nur um einige Stereotypen wiederum klischeehaft wiederzugeben), seine Herausforderung besteht in der Unsicherheit im Umgang mit Mädchen; dabei verfügt der Junge bereits über einige Bewältigungsstrategien, wie zum Beispiel wegzulaufen, wann immer die Mädchen sich ihm nähern; ist es dafür zu spät, zeigt er ihnen die Zunge oder ruft ihnen zu, dass es in ihrem Haus spukt. Ein anderes Mal ignoriert er die beiden sogar und gibt vor, ihnen keine Beachtung zu schenken. Saki und Mei scheint dies jedoch nicht zu berühren oder zu verunsichern, sie begegnen ihm auch nicht aufdringlich oder provozierend, sondern vor allem Saki bleibt ruhig und höflich – auch dann, als Kanta von seiner Mutter geschickt wird, den neuen Nachbarn Hausrat zu bringen und ihr die Kiste einfach wortlos hinhält. Ähnlich dem Mädchen Nausicaä ermöglicht Saki dem Jungen, andere, neue Erfahrungen zu machen. Offenbar neugierig geworden, starrt Kanta am nächsten Tag in der Schule unaufhörlich zu Saki. Als es dann auch noch in Strömen regnet, leiht er den Schwestern immer noch wortlos seinen eigenen Schirm, und anstatt denselben Weg gemeinsam anzutreten, läuft er alleine, aber sichtlich stolz durch den strömenden Regen. Zu Hause erzählt er, dass er seinen Schirm vergessen hätte und wird daher von seiner Mutter beschimpft und geschlagen: »Wie kann man nur so blöd sein und bei Regen seinen Schirm vergessen.« Kurz darauf bringen Saki und Mei den Schirm zurück und bedanken sich für Kantas Hilfe. Der Junge lauscht angestrengt im Nebenzimmer und freut sich über Sakis freundliche Worte, die in dem Moment genau das Gegenteil zur Abwertung durch seine Mutter darstellen und ihm sichtlich wohl tun, ihn in seinem Tun bestärken.

Und genau diese positiven und schönen Erfahrungen, etwas anders, etwas Anderes zu tun und mitunter dadurch die Reaktionen der Mitmenschen, des Systems gestalten und vor allem sich selbst anders erleben zu können, wirken sich auch auf KlientInnen bestärkend und sichernd aus, sodass sie motiviert sind, mehr davon zu tun. Der therapeutische Prozess dient schließlich ja unter anderem auch dazu, den KlientInnen neue, andere als bisher gemachte Erfahrungen schmackhaft und für alle Sinne attraktiv zu machen.

Wäre Kanta in Therapie gewesen und so oder ähnlich gefragt worden: »Woran würdest du merken, dass du bei Mädchen sicherer bist?«, so könnte die letzte Szene des Filmes seinem Zielbild entsprechen. Saki und Mei gehen nach Hause und begegnen der Großmutter und Kanta, die erschöpft von der Suche ebenfalls heimgehen. Die Großmutter umarmt die beiden Mädchen, und Saki und Kanta stehen einander gegenüber, lächeln, sprechen, und alle gehen dann nebeneinander: Großmutter, Mei, Saki und Kanta. Bezeichnenderweise verzichtet Miyazaki in dieser letzten Sequenz auf Worte, diese wären hier überflüssig und unbedeutend.

Film

Hayao Miyazaki: Mein Nachbar Totoro. Studio Ghibli 1988; Universum Film GmbH. 2009.

Den Film »Mein Nachbar Totoro« im Online-Shop kaufen.

Weiterführende Literatur

Christoph Thoma: Angsten und Ent-angsten: Systemische Kurztherapie bei Angstdynamiken. Amstetten: ISKAM-Eigenverlag, 2009. (Derzeit nicht lieferbar.)

Arist von Schlippe & Jochen Schweitzer: Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co, 2007 (1996). Im Online-Shop kaufen.

Patricia Bohrn

Dr.in Patricia Bohrn, Pädagogin, Psychotherapeutin (Systemische Familientherapie)

www.bohrnpatricia.net